Arthur Polinori : Votre film repose sur un travail d’archives impressionnant. Comment s’est déroulée cette phase de recherche ?

Johan Grimonprez : Cela dépend du type d’archives. Une grande partie provient de la télévision belge, des deux côtés — flamand et wallon — qui ont été des partenaires précieux. Ils possèdent un immense fonds de documents filmés au Congo, couvrant la période de la décolonisation mais aussi au-delà. Un autre partenaire essentiel a été le Musée royal de l’Afrique centrale à Bruxelles. Chaque “dinosaure colonial” qui meurt, comme je dis souvent, y lègue ses magnifiques films. Il existe donc des collections entières encore inexplorées. C’est gigantesque. Nous avons également collaboré avec les archives filmiques de Bruxelles, où tout était conservé. La plupart des documents étaient en format pellicule, Super 8 ou 16 mm, et nous avons pu les transférer. Pour nous accompagner, nous avions une archiviste remarquable, Judy Alley, qui avait travaillé pour Spike Lee et qui avait déjà collaboré sur mon précédent film Shadow World. Bien sûr, nous avons aussi consulté de nombreuses ressources en ligne, comme les archives des Nations Unies. Mais tout n’est pas disponible. Pour retrouver certaines manifestations, nous avons dû chercher ailleurs. Le discours de Fidel Castro, par exemple, n’était pas dans les archives de l’ONU : nous l’avons retrouvé à La Havane, à Cuba. Autre exemple frappant : William Burden, président du MoMA, conseiller du Pentagone et ambassadeur américain à Bruxelles, était aussi un agent de la CIA. Son discours — jamais publié officiellement — mentionne explicitement l’assassinat de Patrice Lumumba. Nous l’avons découvert dans les archives diplomatiques de l’université Columbia. C’était explosif : ce document a changé la manière de construire le récit du film. Une grande partie des archives viennent aussi d’archives familiales, comme pour Nikita Khrouchtchev. J’ai trouvé que toutes ces images de famille, d’’intimité faisaient échos à la grande histoire, aux discours de l’ONU et à la décolonisation du Congo.

Arthur Polinori : Vous évoquez dans le film la CIA, et notamment un ancien directeur. N’était-ce pas compliqué à aborder ?

Johan Grimonprez : En réalité, l’extrait que vous voyez dans le film provient d’archives belges, enregistrées dans les années 1990. Larry Devlin, le chef de station de la CIA au Congo, n’est plus en vie. Il faut savoir que dans les années 1970, en 1975, le Church Committee à Washington a révélé une masse d’informations sur l’assassinat de Patrice Lumumba. Le Président Eisenhower était mentionné dans ces documents, mais vu qu’il était déjà décédé, c’était globalement plus simple à aborder. Devlin a été mentionné sous un pseudonyme, “Mr Hartman”. Cela lui a permis, plus tard, de parler plus librement dans ses mémoires — même si beaucoup de choses étaient embellies, notamment sur la supposée “menace communiste”, ce qui servait sa carrière. En réalité, le Congo était très éloigné de l’influence soviétique : les agents soviétiques n’avaient quasiment aucun contact sur place. L’idée d’une menace communiste était une fabrication. Tous les leaders africains cherchaient à garder une marge de manœuvre vis-à-vis des États-Unis comme de l’URSS. C’est pourquoi le film commence avec Patrice Lumumba lui-même, affirmant qu’il riait chaque fois qu’on lui demandait s’il était communiste : “Je suis avant tout Africain.” À travers cette réponse, il se plaçait clairement dans le mouvement des pays non-alignés, qui s’était affirmé dès la conférence de Bandung. Lumumba puisait d’ailleurs son inspiration auprès de leaders comme Nasser, Sukarno ou Nehru.

Arthur Polinori : Le montage du film est particulièrement marquant et impressionnant. Vous considérez-vous davantage comme un monteur que comme un réalisateur ?

Johan Grimonprez : Pour beaucoup de mes films — Dial History, Double Take — j’ai fait moi-même une grande partie du montage. Donc oui, je me sens souvent à la fois réalisateur et monteur. Bien sûr, je travaille avec une équipe, et mon monteur est aussi musicien, ce qui apporte un vrai sens du rythme. Mais dans mes films, l’écriture naît dans le montage. Dans Soundtrack to a Coup d’État, nous avons choisi de traiter la musique comme un véritable acteur politique. Si la musique devient un agent de l’Histoire, alors les politiciens eux-mêmes peuvent être mis en scène comme des “lead singers” dans une composition de jazz. Le montage fonctionne alors comme un va-et-vient entre poésie et politique, entre son et image. Le titre du film le rappelle : Soundtrack to a Coup d’État. En travaillant sur cette période, j’ai découvert de nombreuses anecdotes. Par exemple, Abbey Lincoln et la coalition des écrivaines noires de Harlem protestant au Conseil de sécurité : dans les archives belges, nous avons retrouvé ses cris, que nous avons superposés aux images des Nations Unies. Ou encore Louis Armstrong, utilisé comme outil de propagande culturelle par les États-Unis pour séduire le “Sud global”. Tout cela m’a convaincu que la musique devait devenir le protagoniste du film. Elle est à la fois un instrument de propagande et une arme de rébellion.

Arthur Polinori : La décolonisation du Congo est un sujet assez méconnu en France, et souvent peu abordé à l’école. Aviez-vous la volonté, avec ce film, de le faire davantage connaître, en Belgique comme ailleurs ?

Johan Grimonprez : Oui, absolument. Enfant, je n’ai jamais appris cette histoire à l’école. J’ai dû l’étudier seul, bien plus tard. En travaillant sur ce film, j’ai moi-même découvert des pans entiers de cette histoire. C’était une véritable courbe d’apprentissage. Je pense que c’est essentiel, car il s’agit d’une page noire de l’histoire de mon pays. Elle n’a jamais été reconnue officiellement. Le fait que le film ait été diffusé sur une grande chaîne belge, et projeté pendant huit mois dans les cinémas, est déjà une petite victoire : cela a permis de rendre visible un récit longtemps occulté. Il y a eu bien sûr des travaux précédents, comme le livre de Ludo De Witte sur l’assassinat de Patrice Lumumba, ou le film de Raoul Peck. Mais les preuves continuent d’apparaître, et le rôle du gouvernement belge comme de la monarchie reste accablant. À mes yeux, il est crucial que cette histoire soit transmise. Tant qu’elle ne l’est pas, le Congo reste enfermé dans un traumatisme qui l’empêche d’avancer. Connaître et reconnaître ce passé, c’est aussi une manière de le dépasser, pour les générations futures. Mais il y a des choses que je ne sais pas encore, et qu’il faut encore découvrir, mais je voulais que tout cela soit connu du public, qu’elle soit racontée.

Arthur Polinori : Dans votre film, on perçoit un écho très fort entre l’histoire des années 1960 et la situation actuelle au Congo. Quel lien établissez-vous entre ces deux périodes ?

Johan Grimonprez : Oui, le parallèle est évident. Le Congo a toujours été au cœur des grands conflits mondiaux à cause de ses ressources. L’uranium de la Seconde Guerre mondiale, le cuivre pour les balles du Vietnam, le coltan et le lithium pour nos téléphones et nos voitures électriques… Aujourd’hui encore, les minerais du Congo alimentent le monde. Mais cette richesse n’a jamais profité à la population. Au contraire : ce sont des millions de morts, des milliers de femmes violées, une violence structurelle. On le voit encore récemment avec les offensives du M23 (Mouvement du 23 mars) à l’est du pays, soutenu par des milices et des trafics transnationaux. Les minerais partent au Rwanda, puis en Chine, et reviennent ensuite dans nos iPhones et nos Tesla. Le film montre bien cette continuité. Il établit une corrélation directe entre les sites miniers et les violences subies par les femmes (il y a l’idée que si vous violez une femme, vous devenez enfin un vrai soldat). Aujourd’hui encore, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, se bat au quotidien dans son hôpital de Panzi, qui a lui-même été attaqué. C’est un schéma qui s’installe depuis l’indépendance et qui n’a pas disparu : l’ingérence étrangère, la complicité des Nations Unies, la répétition des génocides et cela ne s’arrête pas et fait écho à l’histoire de Lumumba, capturé avec l’aval de l’ONU.

Arthur Polinori : Pourquoi avoir choisi la forme d’un documentaire presque expérimental plutôt qu’une fiction ? Pensez-vous que cette approche parle davantage au public ?

Johan Grimonprez : C’est ma manière de raconter des histoires. Je n’aime pas le documentaire qui explique tout, qui réduit les choses à un simple commentaire. Pour moi, ce n’est pas du cinéma. Le cinéma naît quand l’image et le son se confrontent et créent une troisième lecture. C’est ce que fait aussi la poésie. J’adore jouer avec la musique, un montage piquant et recherché, et c’est comme cela que je raconte des histoires. On peut appeler ça “expérimental”, mais moi je l’appelle tout simplement cinéma. Au départ, je craignais que cette forme ne soit pas accessible, mais en réalité, la musique emporte le spectateur. Le film a trouvé un large public, et il a même été nommé aux Oscars, ce qui m’a beaucoup surpris. Peut-être parce que les spectateurs en ont assez des récits hollywoodiens trop formatés, trop prévisibles. Dans ce film, la musique a dicté la forme. Elle était si centrale que nous avons construit tout le récit autour d’elle. C’est pourquoi elle est le véritable protagoniste du film. Et puis, il faut se rappeler que la frontière entre documentaire et fiction n’est jamais totalement nette. Même la politique est remplie de fictions : quand Bush et Blair parlaient d’armes de destruction massive en Irak, ils construisaient une fiction. Picasso disait : “L’art est un mensonge qui dit la vérité.” Je crois que cela s’applique aussi au cinéma documentaire. Quand Lumumba descend réellement de la passerelle de l’avion et qu’il est embrassé, le film ralentit l’image, et l’on entend la musique de Nina Simone. C’est presque comme si le montage avait été conçu à la manière d’un film de fiction. Mais je pense que cela fonctionne. On ressent soudainement la joie que cela a dû être d’obtenir sa libération après sa sortie de prison, et le fait que, deux jours plus tard, l’indépendance sera proclamée. On ressent la joie et la force de ce moment. Alors, est-ce que c’est de la fiction ? Est-ce la réalité ? Est-ce plus proche encore de la réalité ? Parfois, la fiction s’avère plus proche, car on peut aller voir un film de fiction et se mettre à pleurer, alors que l’on ne pleure pas forcément à un enterrement, faute de connexion. L’émotion est quand même présente dans mon film, la colère, la rage de certains protagonistes mais également la résilience procurent des émotions.

Arthur Polinori : Quelles ont été vos principales influences pour ce film ? Vous êtes-vous inspiré d’œuvres comme Out of the Present d’Andrei Ujica ?

Johan Grimonprez : Oui, absolument. J’ai même participé à un workshop avec Andrei Ujica à l’école de cinéma de Gand. Nous montrions nos films respectifs, et nous discutions de la manière de travailler les archives. Son film Videogramme einer Revolution (co réalisé avec Harun Farocki) a eu une grande influence sur moi. Il y a aussi d’autres cinéastes qui m’ont marqué, comme Craig Baldwin avec Tribulation 99, que l’on peut trouver en ligne. Son approche des archives a été déterminante pour moi. Il travaille beaucoup avec des images retrouvées (Found Footage). Cela dit, je n’aime pas réduire mes films à des “films d’archives”. Bien sûr, il y a des moments où je travaille uniquement à partir de documents historiques, mais il y a aussi une vraie recherche, presque anthropologique, pour retrouver des images inédites : des films de famille, des publicités d’époque, des séquences oubliées. Parfois, j’intègre ces archives de manière presque choc, comme la publicité Apple au milieu du film. C’était volontaire, une rupture “brechtienne” pour réveiller le spectateur et l’obliger à réfléchir au lien entre technologie, exploitation et histoire coloniale. Lors de la première du film en Belgique, les gens se sont retournés dans le cinéma à ce moment-là. En fin de compte, je cherche toujours une forme de langage cinématographique qui donne une nouvelle vie à ces documents. C’est ce qui m’intéresse : faire dialoguer l’intime, le politique, l’artistique et l’historique.

Arthur Polinori : Est-ce que pour vous Soundtrack to a coup d’Etat s’avère un peu différent de ce que vous pouviez faire auparavant ?

Johan Grimonprez : Dans DoubleTake, Hitchcock dialogue avec son propre double, incarné par Nikita Khrouchtchev. Cette mise en scène intime – un Hitchcock face à lui-même – s’inscrit pourtant dans un contexte éminemment politique : d’abord celui du « Kitchen Debate » opposant Khrouchtchev et Nixon, puis celui de l’affrontement entre Nixon et JFK lors de la crise des missiles de Cuba. À un moment, l’histoire personnelle et l’histoire politique se superposent et s’effondrent l’une dans l’autre. C’est précisément ce choc, entre l’intime et les grandes manœuvres globales du politique, qui m’intéresse.On retrouve une logique similaire chez Hitchcock lui-même. La Mort aux trousses (North by Northwest) est, au fond, une histoire d’amour. Mais cette intrigue sentimentale se déploie dans l’arène de la Guerre froide, où la relation entre les protagonistes est sans cesse entravée. Les deux fils narratifs – l’intime et le géopolitique – convergent finalement dans un affrontement spectaculaire. La scène du Mount Rushmore en est l’aboutissement : un monument national où se joue, littéralement, un cliffhanger, et où les deux récits se croisent de manière exemplaire. DoubleTake adopte un mode de construction semblable, où l’articulation de l’intime et du politique devient centrale. J’y vois d’ailleurs un écho dans Soundtrack to a coup d’Etat, qui canalise elle aussi une histoire intime à travers un contexte global plus vaste.

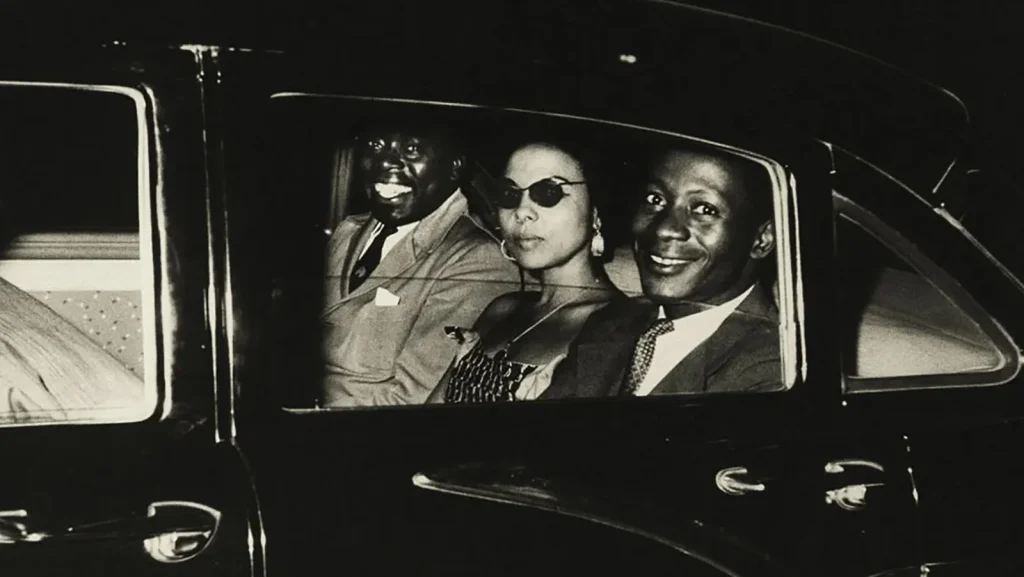

Image de couverture © Les Valseurs